意味・教訓

「鳶が鷹を生む」とは、平凡な親から、優れた子どもが生まれることのたとえです。

一見、不釣り合いな組み合わせから、予想外の素晴らしい結果が生まれることを表しています。

期待されていなかったところから、才能が開花することへの驚きや喜びが込められた言葉です。

語源・由来

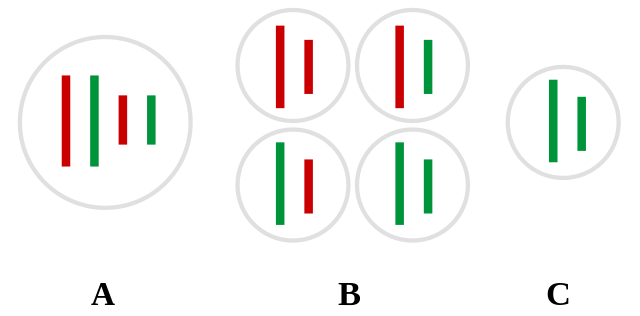

このことわざは、猛禽類である鳶(トビ)と鷹(タカ)の、見た目や能力の違いに着目して生まれた表現です。

鳶は、カラスほどの大きさで、主に動物の死骸などを食べる鳥。

一方、鷹は、鋭い爪やくちばしを持ち、狩りを得意とする、より大きく力強い鳥として知られています。

古くから、鷹は賢く、強く、高貴な鳥として、武士や貴族に好まれ、鷹狩りにも用いられてきました。

そのため、「鳶が鷹を生む」は、生物学的な事実とは異なり、あくまで比喩表現として使われます。

正確な初出は不明ですが、江戸時代には、すでに使われていたと考えられています。

使用される場面と例文

「鳶が鷹を生む」は、親の才能や地位に関係なく、子どもが優れた能力を発揮した時に使われます。

また、意外な組み合わせから、素晴らしいものが生まれた時にも用いられます。

例文

- 「両親はスポーツとは無縁だったのに、彼はオリンピック選手になった。まさに『鳶が鷹を生む』だね。」

- 「彼女の家族は音楽とは無縁だったのに、彼女は世界的なピアニストになった。まさに『鳶が鷹を生む』を体現しているね。」

- 「料理が苦手な両親のもとで育ったのに、彼はミシュランの星を獲得するシェフになった。まさに『鳶が鷹を生む』だね。」

- 「親は普通の公務員だったのに、彼は宇宙飛行士として活躍している。『鳶が鷹を生む』という言葉がぴったりだ。」

類義語

- 烏の白糞(からすのしろふん): 平凡なものからすぐれたものが出るたとえ。

- 蛇の子は蛇、蛙の子は蛙(じゃのこはへび、かえるのこはかえる)の反対:凡人の子は凡人である、ということわざの反対。

- 出藍の誉れ(しゅつらんのほまれ):弟子が師匠よりも優れること。

- 瓜の蔓に茄子はならぬ(うりのつるになすびはならぬ)の反対:平凡な親から非凡な子は生まれない、ということわざの反対。

関連語

関連する生物学の概念

- メンデルの法則: 遺伝の法則。親の形質がどのように子に伝わるかを説明する法則。

対義語

- 蛙の子は蛙:凡人の子は凡人であること。子は親に似るものだということ。

(平凡な親からは、平凡な子しか生まれないという意味で、「鳶が鷹を生む」の反対。) - 瓜の蔓に茄子はならぬ(うりのつるになすびはならぬ):平凡な親から非凡な子は生まれないこと。

英語表現(類似の表現)

- A black hen lays a white egg.

直訳:黒い鶏が白い卵を産む。

意味:平凡な親から優れた子が生まれること。 - From an acorn grows a mighty oak.

直訳:ドングリから大きな樫の木が育つ。

意味:小さなものから、偉大なものが生まれること。

使用上の注意点

「鳶が鷹を生む」は、あくまで比喩表現であり、現実には鳶から鷹が生まれることはありません。

また、親を「鳶」に例えることは、場合によっては失礼にあたる可能性があるため、注意が必要です。

まとめ

「鳶が鷹を生む」ということわざは、平凡な親から優れた子が生まれることを鳥にたとえて表現したものです。

この言葉は、生まれや育ちがすべてを決めるわけではなく、人には無限の可能性があることを示しています。

また、思いがけない場所から素晴らしい才能が生まれることへの驚きや喜びを表す言葉としても使われます。

どんな環境であっても、努力と才能次第で大きな成功をつかむことができる——そんな希望を与えてくれることわざです。

コメント