意味・教訓

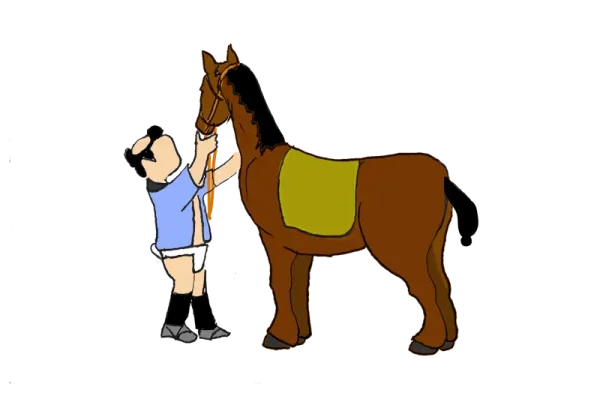

「馬子にも衣装」とは、どんな人でも、立派な衣装を着れば相応に見栄えがするものだ、という意味のことわざです。

服装や外見を整えることで、その人の印象が大きく変わることを示しています。

「馬子(まご)」とは、かつて馬を使って人や荷物を運ぶことを生業としていた人を指し、一般的に質素な身なりで働く人と認識されていました。

読みが同じである「孫(まご)」と混同されやすいため、「可愛い孫に素敵な衣装を着せると、より一層可愛らしく見える」といった意味合いで使われることがありますが、これは誤用です。

あくまで、普段は質素な身なりの人でも、良い服装をすれば立派に見える、というのがこのことわざの本来の意味です。

このことわざは、外見が人に与える印象の大きさを肯定的に捉える一方で、文脈によっては、内面よりも外見を重視する、あるいは外見で人を判断することへの皮肉として解釈されることもあります。

語源・由来

「馬子」は、古くから街道などで馬を使って人や荷物を運ぶ仕事に従事していました。

彼らの服装は、仕事柄、動きやすく質素なものが一般的でした。

そのような馬子であっても、晴れ着など立派な衣装を着せると、見違えるほど立派に見えるということから、このことわざが生まれたと言われています。

具体的な成立時期は定かではありませんが、古くから使われている表現です。

使用上の注意点

このことわざは、服装や外見が人の印象を左右することを示しますが、外見だけを取り上げてその人を評価したり、内面を軽視したりするような文脈で使うことは適切ではありません。

また、「馬子」という言葉の背景から、相手や状況によっては、人を卑下するようなニュアンスや、特定の職業に対する偏見と受け取られる可能性があります。

そのため、現代において安易に使用することは避け、使う場面や相手を慎重に選ぶ必要があります。

肯定的な意味合いで、外見を整えることによる好ましい変化を示す場合でも、誤解を招かないよう配慮することが望ましいでしょう。

使用される場面と例文

「馬子にも衣装」は、服装や外見を整えることで、その人の印象が良く変わることを示す際に使われることがあります。

ただし、前述の通り、現代での使用には注意が必要です。

例文

- 「普段はラフな格好の彼も、今日のスーツ姿はとても素敵だね。まさに馬子にも衣装だ。」

(親しい間柄での肯定的な変化への言及) - 「娘が成人式で振袖を着たら、すっかり大人びて見えたよ。馬子にも衣装とは言うけれど、本当に見違えた。」

(身内に対する微笑ましい変化への言及) - 「プレゼンテーションでは、内容だけでなく身だしなみも大切だと改めて感じた。馬子にも衣装と言うように、第一印象は重要だね。」

(外見の重要性を一般論として語る場合) - 「舞台俳優はすごい。普段の姿からは想像もつかない役になりきる。役衣装を纏うと、まさに馬子にも衣装で、その役そのものに見える。」

(変化の大きさを強調する比喩として)

類義語

- 着物が物を言う(きものがものをいう):立派な着物を着ると、人も立派に見える。

- 見目は果報の基(みめはかほうのもとい):容姿が良いことは、幸福をもたらすもとになる。

- 大名も掃き溜めから出る: 出自が卑しくても立派な身なりをすれば立派に見えるということ。

- 鬼瓦にも化粧(おにがわらにもけしょう):醜いものでも、化粧をすれば多少は見られるようになること。

(※見栄えが良くなる点は共通するが、元が良くないという前提が強い)

関連する心理学の概念

- ハロー効果:

ある対象を評価する際に、目立ちやすい特徴に引きずられて、他の特徴についての評価が歪められる現象(例:外見が良い人は、能力や性格も良いだろうと判断してしまう)。

「馬子にも衣装」で印象が変わる背景には、この心理効果が働いていると考えられます。

対義語

「馬子にも衣装」の直接的な対義語は多くありませんが、外見よりも内面や本質を重視する意味合いのことわざとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 人は見かけによらぬもの:人の価値や能力は、外見だけでは判断できないということ。

- 錦を着て故郷に帰る/錦を着て夜行く:

立派な服を着ていても、それに見合う内面や実力が伴わなければ意味がない、あるいは誰も見ていないところ(夜道)で着飾っても意味がないことのたとえ。

(※着飾ること自体を虚飾として捉えるニュアンス)

英語表現

- Clothes make the man.

直訳:服が人を作る。

意味:服装は人柄を形作る。 - Fine feathers make fine birds.

直訳:美しい羽は美しい鳥を作る。

意味:美しい服装は人を美しく見せる。

まとめ

「馬子にも衣装」は、服装をはじめとする外見を整えることで、人の印象は大きく向上するということを示すことわざです。

古くから使われてきた表現ですが、その背景にある「馬子」という言葉から、現代では使い方に注意が必要とされています。

相手や状況によっては不快感を与えたり、外見至上主義と捉えられたりする可能性も考慮し、安易な使用は避ける方が賢明でしょう。

外見を整えること自体は、社会生活において円滑なコミュニケーションを助ける側面もあります。

しかし、このことわざが持つ潜在的な差別意識や、外見偏重への皮肉といった側面も理解した上で、外見だけでなく内面も磨くことの大切さを改めて認識することが重要です。

コメント