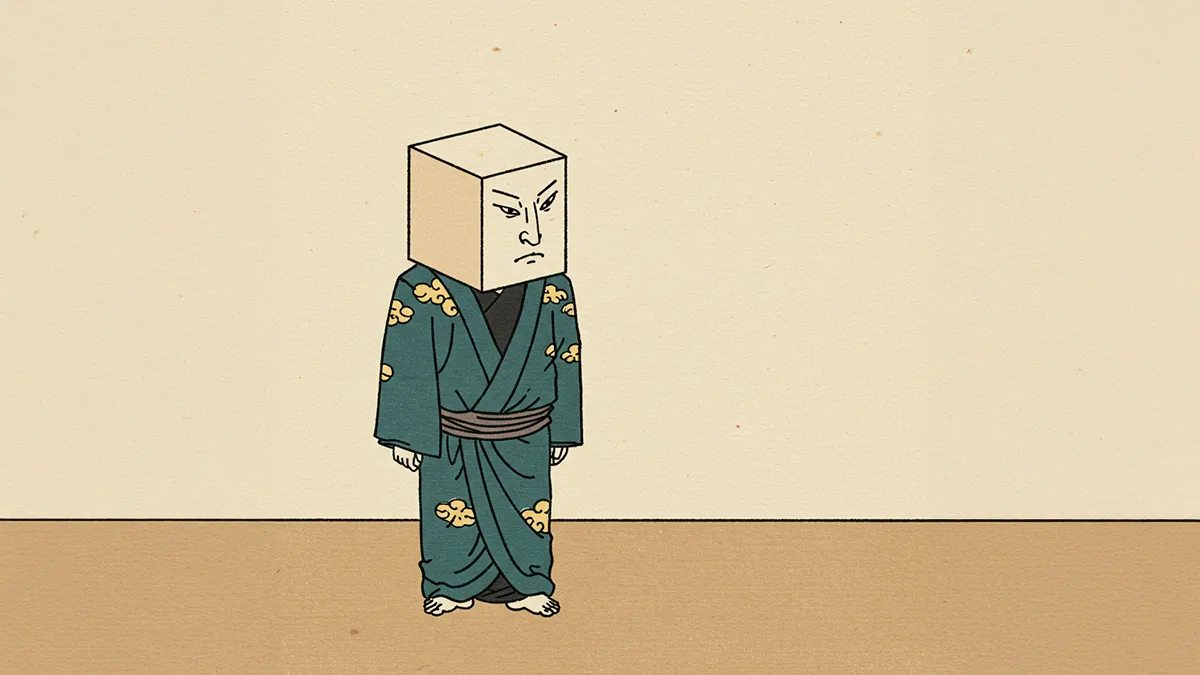

「四角四面」の意味

「四角四面」とは、態度や考え方が非常に真面目で堅苦しく、融通がきかないさまを表す言葉です。

物事をすべて角張った四角形のように捉え、冗談や遊びがなく、きっちりとしすぎている様子を指します。

真面目である一方、柔軟性や人間味に欠けるといった、やや否定的なニュアンスで使われることが多い四字熟語です。

「四角四面」の語源・由来

「四角四面」の語源は、その漢字が示す通りの形に基づいています。

- 四角:四つの角がある形。正方形や長方形など、角張った形を指します。

- 四面:四つの面、四つの側面。

つまり、文字通りには「四つの角があり、四つの面を持つ、完全な直方体や立方体」のような、どこから見ても角張っている形を表します。

この、曲線や遊びがなく、きっちりと角張っているイメージが転じて、人の性格や態度が堅苦しく、形式ばっていて、まったく融通がきかない様子を例えるようになりました。

「四角四面」が使われる場面と例文

「四角四面」は、人の性格や態度が非常に真面目すぎて堅苦しい場合、物事の進め方が形式的で柔軟性に欠ける場合などに使われます。

「真面目なのは良いけれど、もう少し肩の力を抜けばいいのに」と感じるような状況で、やや批判的あるいは揶揄するニュアンスで用いられることが多いです。

例文

- 「彼は四角四面な性格で、冗談を言っても真顔で返されることがある。」

- 「そんな四角四面な規則ばかりでは、現場の状況に対応できない。」

- 「会議では四角四面な議論だけでなく、もっと自由な発想も大切にしたい。」

- 「彼女は服装も話し方も、いつも四角四面で隙がない印象だ。」

「四角四面」の類義語

- 杓子定規(しゃくしじょうぎ):一つの規則や形式にこだわり、融通がきかないこと。四角四面と非常に意味が近く、特に規則遵守の厳格さを指す場合に用いられます。

- 生真面目(きまじめ):非常に真面目であること。真面目すぎて融通がきかないというニュアンスを含むことがあります。

- 堅物(かたぶつ):考え方や態度が堅苦しく、融通がきかない人。主に人物評として使われます。

- 融通が利かない(ゆうずうがきかない):状況に合わせて柔軟に対応できないこと。四角四面な性格や態度の特徴を直接的に表します。

- 形式張る(けいしきばる):形式や体裁を重んじて、堅苦しい態度をとること。

「四角四面」の対義語

- 円満:角がなく、穏やかで満ち足りているさま。人柄や物事の進み方がスムーズであることを指します。

※ 角張った「四角」とは対照的な、「円(まる)い」イメージです。 - 柔軟(じゅうなん):状況に応じてしなやかに対応できること。考え方や体がやわらかいこと。

- 融通が利く(ゆうずうがきく):状況に合わせてうまく処理できること。機転がきくこと。

- 臨機応変(りんきおうへん):その時々の状況の変化に応じて、適切な手段をとること。

- 気さく:人柄がさっぱりしていて、親しみやすいさま。堅苦しさとは反対の性質です。

- おおらか:心が広く、小さなことにこだわらないさま。

「四角四面」の英語での類似表現

- Rigid / Inflexible

意味:堅い、柔軟性のない、厳格な。考え方や態度が固定的な様子を表す一般的な言葉です。 - Formal / Strait-laced

意味:形式的な、堅苦しい、生真面目な。特に態度や行動が形式ばっている様子を指します。 - Square

意味:(俗語として)堅物、時代遅れの人。面白みに欠ける、といったニュアンスを含むことがあります。 - By the book

意味:規則通りに、型通りに。杓子定規と近い意味で、規則を厳格に守る様子を表します。

まとめ – 「四角四面」が示す堅苦しさ

「四角四面」とは、まるで定規で引いた四角形のように、非常に真面目で堅苦しく、融通がきかない様子を表す四字熟語です。

その真面目さや几帳面さは長所ともなり得ますが、この言葉は多くの場合、「面白みがない」「柔軟性に欠ける」「人間味がない」といった、否定的なニュアンスで使われます。

性格や態度、あるいは仕事の進め方などが、あまりに形式的で柔軟でないことへの批判や、もどかしさを示す際に用いられることが多いでしょう。

時には、角を丸めて、状況に応じた対応をすることも大切なのかもしれませんね。

コメント